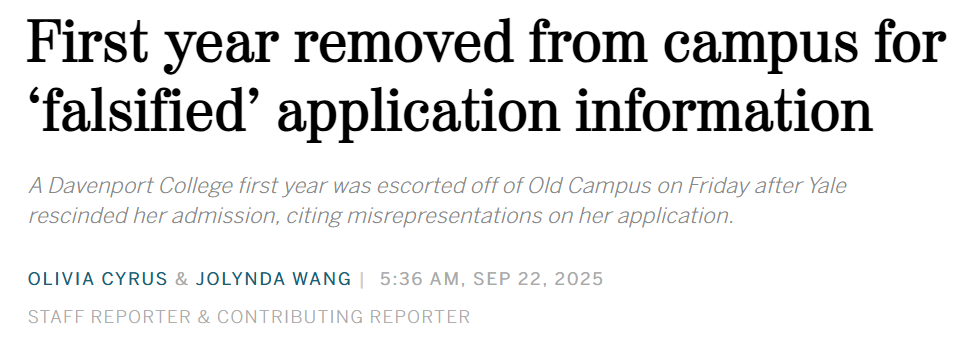

近日,留学圈被一则新闻刷屏:耶鲁大学达文波特学院的一年级新生Katherina Lynn,在入学仅一个多月后,因申请材料造假被校方撤销录取并开除。美东时间9月22日,她在耶鲁校警和院长Anjelica Gonzalez的陪同下被带离Lanman-Wright Hall宿舍楼。

院长在给社区成员的邮件中确认:Katherina Lynn已退出耶鲁且不会再返回。

无独有偶,香港大学、帝国理工学院今年也曝出类似事件,涉事学生均面临开除。去年,一名斯坦福大学新生因夸大志愿活动时长(将每年工作12周、每次4小时,夸大为每年32周、每周12小时)遭到同样处理。这些事件反复印证了一个铁律:海外名校对申请造假“零容忍”。

深扒造假风波

据Katherina Lynn的室友回忆,她在报到时就疑点重重:只带了一个行李箱,在口述个人经历时经常前后矛盾——她自称来自北达科他州,但系统地址却对应一家小镇旅馆;她还声称在加州、中国和加拿大居住过,但身份信息屡屡对不上。

耶鲁发言人Paul McKinley在声明中强调,学校每年收到数千份申请,整个过程极度依赖学生的学术诚信。

这并非孤例。随着AI技术提升,多国高校和移民局(如加拿大IRCC的区块链验证、英国Qualification Check)已启用AI鉴伪系统,大幅提升了造假识别率,尽管部分院校仍依赖传统人工审核导致漏网之鱼,但风险已急剧增加。

造假“重灾区”曝光

在巨大的竞争压力下,部分申请者选择铤而走险。Intelligent网站的调查报告揭示了美本申请的造假重灾区:

👉39% 的学生捏造工作经历

👉38% 杜撰课外活动

👉32% 捏造实习经历

👉30% 伪造推荐信

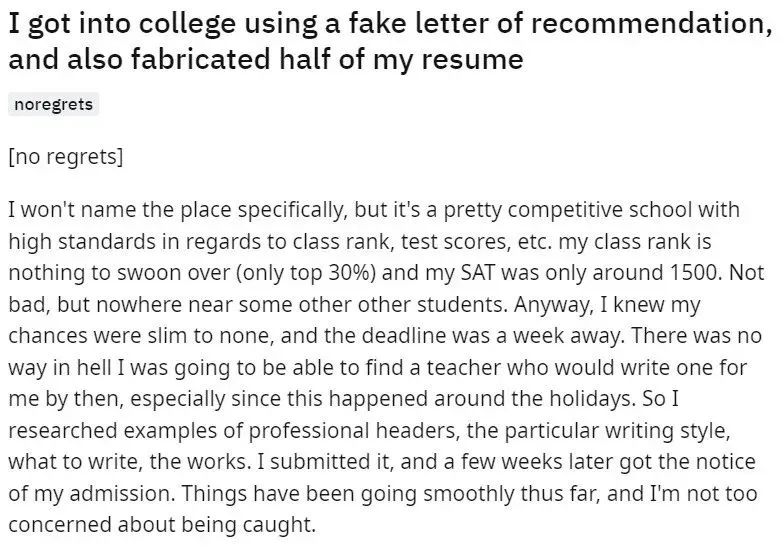

千万别以为招生官无暇核实,College Confidential论坛有学生分享,她做志愿者的图书馆接到了招生官的核实电话。在Reddit上,甚至有学生自曝因找不到老师,在假期仿写教授推荐信并提交。

然而,一旦招生官存疑,就会直接联系推荐人核查,如果联系不上,申请将一直处于pending状态,直到水落石出。

这些触目惊心的案例,如同一面镜子,照见了在极度内卷下部分申请者的投机心态。然而,无论是申请造假被揪出,还是入学后因学术不端被退学,都揭示了一个更残酷的真相:在当下美国留学与就业政策持续收紧的背景下,“混文凭”的时代早已终结。

从“混文凭”到“建能力”的思维转变

一张海外名校的录取通知书,不再是确保前途的万能门票;它更像一张入场券,赋予你进入赛道的资格,而真正的比赛,从你踏入校园那一刻才正式开始。唯有将目光从短期投机,转向长期的价值积累与身份规划,才能在充满变数的环境中,将留学这笔重大投资转化为实实在在的职业竞争力。

当下的留美之路,早已不是按部就班的学业流程,而是一场需要政策敏锐度、专业竞争力和身份布局综合较量的战略规划。